2025年3月1日

農地を農地のまま譲渡、売却、貸借する場合、農業委員会の許可が必要です(農地法第3条)。

2025年1月15日

地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない

(不動産登記法第37条)

2025年1月14日

農地を生前贈与するには、贈与者と受贈者の合意のほか、農地法3条により、農業委員会もしくは知事の許可が必要になります。

2025年1月14日

従来農地法では、農地を取得する際には農業委員会への許可が必要であり、特に50アール以上の耕作面積を要求するなどの下限面積要件がありました。

2025年1月13日

まず、農地転用の届出自体を忘れているか、農地転用の届け出は済んでいるが地目変更登記が行われていない、が考えられます。

2025年1月13日

農地の無断転用とは、農地転用許可を受けず、もしくは届出をせずに農地を無断で転用してしまうことをいいます。

2024年10月31日

「農地ナビ」とは、正式には「全国農地ナビ」という名称の農地情報公開システムのことです。

市町村・農業委員会が管理する農地台帳に基づく情報を公表しているサイトです。

2024年10月31日

「公図」とは、土地の位置、形、番号、お隣の土地との位置関係が記された図面です。

2024年10月31日

「地積測量図」とは、土地の面積とお隣の土地との境界の距離や境界の標識が記された図面です。

縮尺は250分の1で書かれています。

2024年10月15日

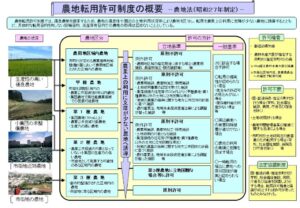

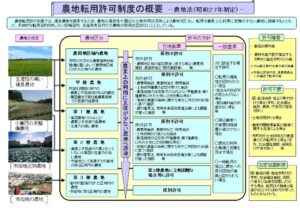

「農地を農地以外のものにする者は、

都道府県知事等の許可を受けなければならない

(農地法第4条)

2024年10月15日

農地又は採草放牧地について

①所有権を移転し

②地上権

③永小作権、質権

④使用貸借による権利

⑤賃借権

⑥その他の使用及び収益を目的とする権利を

設定し、若しくは移転する場合には、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない

2024年9月14日

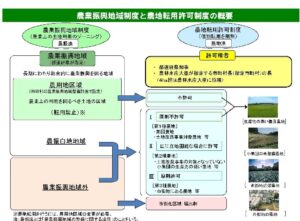

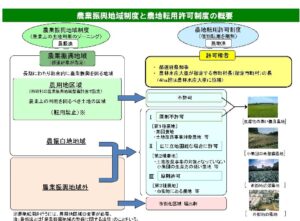

「農用地区域内農地(青地農地)」とは、市町村が定める農業振興地域整備計画(農振計画)の中で、将来にわたって農業のために利用していくべき土地として指定された農地です。

農振計画を表した図面において、農用地区域は青色で塗られていることから、通称として「青地」と呼ばれています。

2024年9月14日

農地を駐車場にする際の農地転用の許可申請では、

①転用の必要性

②面積の妥当性

を書面や図面で的確に説明することが重要になります。

2024年9月14日

遺産分割や遺言による相続により、亡くなった方が所有していた農地を取得した相続人は、市町村の農業委員会に対し、その旨を届け出なければなりません(農地法第3条1項)

2024年9月13日

法人が農地を所有するためには、農地法第2条3項で規定する「農地所有適格法人」の要件を充たす必要があります。

また、農地所有適格法人以外の法人が農地を借りるためには、農地法第3条第3項の要件を満たすことが必要です。

2024年9月13日

(1)農地転用を行うのに必要な資力及び信用があると認められること

農地転用の申請にあたっては、事業計画書に「資金計画」の記載が求められ、添付書類として預金の残高証明書などの提出が必要とされています。

2024年8月15日

農用地区域内農地(青地)とは、市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地を指します。

都道府県知事は、農林水産大臣と協議し、基本指針に基づき農業振興地域整備基本方針を定め、これに基づき、都道府県知事は、 農業振興地域を指定します。

指定を受けた市町村は、知事と協議し、農業振興地域整備計画を定めます

2024年7月26日

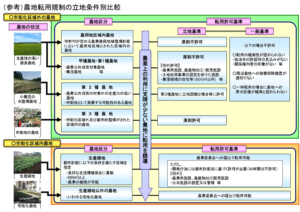

運送業の営業所や車庫、倉庫等の物流施設をつくるための農地転用の許可基準は、立地基準において、他の目的のための農地転用の許可基準よりも要件が緩和されており、原則として農地転用が許可されない「第1種農地」でも、例外的に転用が認められる場合があります。

2024年6月27日

建築基準法では、幅員4m以上の建築基準法上の道路に、2m以上接道していないと家は建てられないという規定があります。これを「接道義務」といいます。

2024年6月20日

「営農型太陽光発電」とは、農地に支柱を立てて上部空間に太陽光パネルを設置。太陽光を農業生産と発電とで共有する取り組みです。

2024年6月14日

「遺贈」とは、遺言で自分の財産を相続人以外の第三者に与えることです。

2024年6月14日

父親は戦後からこの地域で農業を営んでいます。

農地は、市街化調整区域に指定される前から、先祖代々所有していた土地です。

2024年5月14日

「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」とは、農業を盛んに行うことを目的とする地域(農地振興地域)を指定して、農業に支障が出ないよう土地利用の調整を図る法律です。

2024年5月13日

(1)許可申請書

各自治体のホームページにひな形と記載例が掲載されています。

2024年5月13日

「農地を農地以外のものにするため~、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない」(農地法第5条)

2024年5月12日

「公図」とは、土地の形状、区画、地番、道路、水路等が記されている地図のことです。

2024年5月12日

申請する農地1筆ごとに、土地の「登記事項証明書」を法務局(登記所)で取得します。

2024年5月11日

開発許可を受けた区域内において、工事完了公告があった後は、開発許可を受けた予定建築物以外の建築物を建築することは原則できない。

2024年5月11日

「市街化調整区域」とは、市街化を抑制する区域です。