2024年7月27日

1、居酒屋で吐いたら『罰金1万円』 飲食店の独自ルール 法的な有効性は? Yahoo NEWSはこちら。 まず、貼り紙をしても即徴収可能ではない点は「飲食物持ち込み罰金1万円」と同じ。 しかし、飲食物持ち込みと明らかに違 […]

2024年7月24日

動産取引にあたって、取引の対象不動産において過去に生じた人の死に関する事案について、宅地建物取引業者による適切な調査や告知に係る判断基準がなく、取引現場の判断が難しいことで、円滑な流通や、安心できる取引が阻害されているとの指摘があります。

2024年7月23日

◎事例:

相続した不動産に完済したはずの住宅ローンの抵当権が残っていました。どうしたらよいでしょうか?

2024年7月23日

不動産登記簿には、「表題部」「権利部(甲区)」「権利部(乙区)」の区分で記載があります。

その中の「権利部(乙区)」には、抵当権に関する事項が記載されています。

2024年7月15日

遺言書を残していなければ、相続人全員で「遺産分割協議」を行うことになりますが、未成年者は法律行為ができないので、遺産分割協議に参加することができません。

2024年7月14日

「遺言認知」とは、認知の方法の一つで、遺言によって子供を認知します。

認知は生前でもできますが、何らかの事情で生前の認知ができない場合に遺言による認知が行われます。

2024年7月10日

相続放棄をした法定相続人は、初めから相続する権利を有していなかった(相続権を失う)扱いになります。

故に代襲相続は発生しません。

2024年7月6日

◎閲覧方法

①モニターで遺言を確認:全国の法務局で閲覧可能

②遺言の原本を直接確認:実際に自筆証書遺言を保管した法務局のみ

2024年7月6日

「遺言検索システム」は、日本公証人連合会が運用している、公正証書遺言のデータを管理する仕組みです。

2024年7月6日

「改製原戸籍」とは、法務省令による制度改正以前の、古い様式の戸籍のことをいいます。

2024年7月5日

相談者:父親

「連れ子」は、再婚相手(後妻)の子供であり、養子縁組をしない限り、法定相続人にはなれません。

2024年6月24日

遺産を分割する方法には、以下の3つの方法があります。

(1)現物分割:

土地や建物、株式、現金等の財産を、現物のまま相続人の間で分割する方法

2024年6月24日

遺言で遺言執行者に指定されているときは、相続人の委任状は不要です。

遺言執行者として就職するという通知を相続人全員へ送付するだけでOKです(民法第1006条2項)

2024年6月24日

以下の手続きは、死亡届でなくても死亡を証明するもの(会葬礼状等)で大丈夫です。

2024年6月23日

相続が発生すると、相続人は銀行等の金融機関などで相続手続をすることになりますが、相続手続のたびに、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の現在戸籍の束を提出しなければならないのはかなり大変です。

2024年6月23日

相続手続きでは、相続人を確定するために戸籍が必要になります。

2024年6月23日

「失踪宣告」とは、生死が分からない行方不明の人に対し、要件を満たすと法律上死亡したとみなす制度のことです。

2024年6月22日

「借地権」とは、建物所有目的で他人の土地を借りる権利のことです。

2024年6月22日

「遺留分」は、亡くなった方の兄弟姉妹以外の近しい関係にある法定相続人に最低限保障される遺産取得分です。

2024年6月21日

死亡した人の銀行口座を放置しても、特に罰則はありません。

2024年6月21日

2023年4月施行、改正民法により、条文に、「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは」という一文が明記。責任者が明確になりました。

2024年6月20日

㋐遺族として当然なすべき被相続人の火葬費用ならびに治療費残額の支払に充てたのは、人倫と道義上必然の行為であり、公平ないし信義則上やむを得ない事情に由来するものであつて

2024年6月20日

「半血兄弟」とは、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹のことをいいます。例えば、先妻と後妻との間にそれぞれ子が2名、1名(父の子は合計3名)いたようなケースです。

2024年6月19日

少子社会、高齢者社会により、人口が減少。各地で空き家問題が深刻化しています。

遠方に住んでいるので空き家の管理もままならない方は沢山いるでしょう。

2024年6月18日

Aさんは婚姻届は提出していないもののBさんと20年ほど2人で暮らしており,事実上の夫婦関係にありました。

2024年6月18日

胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす(民法第886条)

2024年6月17日

「普通養子縁組」とは、養子について、実親との法律上の親子関係を維持したまま、養親との間で新たに法律上の親子関係を生じさせることです。

2024年6月17日

前妻は離婚すれば配偶者ではなくなるため、相続人にはなりません。

2024年6月17日

「名寄帳」とは、固定資産税を課税するために市区町村が作成している固定資産税課税台帳を所有者ごとにまとめたものです。

2024年6月17日

「特別受益」とは、相続人の中に、亡くなった方から遺贈、生前贈与によって特別の利益を受けた者がいる場合に、その相続人の受けた贈与等の利益のことをいいます。

2024年6月16日

「遺産分割証明書」は基本的に遺産分割協議書と何ら変わりはありません。

しかし、決定的に違うのは、「遺産分割証明書は相続人ごとに作成して全てを合体させてはじめて効力が生じる」です。

2024年6月14日

◎農地相続の手続き

(1)相続登記をする

農業委員会への届出には相続登記を済ませた登記事項証明書が必要なので、先に相続登記をします。

2024年6月12日

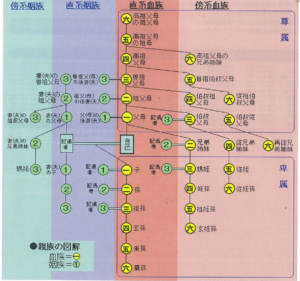

「親等」とは、親族関係における距離、つまり近さ・遠さを表すものです。

2024年6月12日

◎事例

相談者:長女

父親60代で再婚。再婚相手には息子がいる(養子縁組はしていない)

2024年6月11日

「遺留分」とは、兄弟姉妹以外に相続人に認められる最低限の遺産の取得割合です。

2024年6月11日

◎事例

相談者:妹

母が亡くなった後に兄である長男が、母の預金通帳や有価証券の情報と不動産の登記書類を持ち出したまま連絡が途絶えてしまいました。

2024年6月10日

離婚したら元配偶者は他人となるため相続人とはなりません。

2024年6月7日

夫の遺産:自宅5000万円、預金1000万円

相続人:妻、長男

配偶者居住権の評価額:2500万円

2024年6月6日

「配偶者居住権」とは、亡くなった方が所有していた実家等の建物に、亡くなった人の配偶者が住み続けられる権利です。

2024年5月28日

故人が作成していた遺言書が出てきたものの、果たしてその通りに財産分けしてよいのか?、って時があります。

2024年5月27日

(1)相続発生時に自動車の名義が誰になっているのかを確認する

自動車の名義は車検証に記載されています。

2024年5月24日

遺言書保管所では、遺言書を長期間適正に管理・保管しますが、本制度の最終的な目的は、遺言者死亡後、遺言者の相続人や遺言書に記載された受遺者等及び遺言執行者等に、閲覧や遺言書情報証明書を取得していただき、遺言書の内容を知ってもらうことです。

2024年5月23日

令和2年7月10日より、「自筆証書遺言書保管制度」が開始しました。

2024年5月23日

一般的に、

(1)被相続人(死亡した方)の死亡した日が分かる戸籍の証明書(戸除籍謄本等)

2024年5月23日

相続登記の申請義務化に伴い、相続人が申請義務を簡易に履行できるよう、令和6年4月1日から「相続人申告登記」が開始となりました。

2024年5月23日

2024年(令和6年)4月1日より、相続により不動産の所有権を取得した相続人は、

㋐自己のために相続の開始があったことを知り

かつ

㋑当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。

2024年5月23日

民法の規定で「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」とされています(第1012条1項)

2024年5月21日

「特定財産承継遺言」とは、特定の遺産を相続人の誰に相続させるかを指定する遺言のことです(民法第1014条2項)。

2024年5月21日

遺言の執行とは、遺言書に書かれている内容を実現するために必要な事務を執り行うことをいいます。

2024年5月21日

貸金庫の鍵、カード、使用料の口座振替通知書、契約更新通知書等があれば、貸金庫がある金融機関、支店はすぐにわかります。