公正証書遺言があっても、遺産分割協議書が必要な場合

1、公正証書遺言

「公正証書遺言」は、遺言書の中でも、「公正証書」で作成される遺言書です。

公正証書遺言は、遺言者が相続などについての自分の意思を「公証人」に口授。

証人2名の立ち合いの下、法的な効力を備えた公的な文書(公正証書)として作成してもらったものです。

証明性、有効性が高く、かつ法的な執行力をも備えてます。

公正証書遺言があれば、原則として、相続人全員の話し合いで行う遺産分割協議に優先されます。

別の書き方をすると、遺産分割協議が不要となります。

なぜなら、本来遺産は遺言者が自由に処分できるものだからです。

2、公正証書遺言があっても、遺産分割協議が必要な場合

(1)公正証書遺言作成後、記載されていない財産が発覚した場合

この場合、記載漏れ財産についてのみ、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。

記載漏れだけでなく、後から発生する財産もあるので、遺言書に「「上記記載以外の一切の財産については、◯◯に相続させる」の一文を入れておくと、遺産分割協議を行わなくて済みます。

ただし、長い年月の経過により、記載漏れ、後から発生する財産の額が大きいと、公正証書遺言自体の有効性に影響が出る可能性があります。

(2)相続人全員が、公正証書遺言の財産の分け方に納得しない場合

この場合、改めて相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。

判例も、相続人全員の合意の下、遺産分割協議による、遺言書の記載内容とは異なる遺産分割協議書の作成が認めています。

①受遺者がいる場合、同意が必要

たとえ相続人全員の同意があったとしても、受遺者の権利を勝手に剥奪することはできません。

㋐特定遺贈:具体的な財産項目を特定して示して遺贈する方法

受遺者に遺贈の放棄をしてもらう必要があります。

㋑「包括遺贈」:財産を特定せず、割合(例:全財産の1/3)を示して遺贈する方法

家庭裁判所へ相続放棄の手続きが必要です。

②遺言執行者が指定されている場合、遺言執行者の同意も必要

「遺言執行者」とは、故人の遺志を実現するため、遺言書に記された指示に従い、必要な職務を遂行する者のことです。

遺言執行者は遺言の内容を実現するために必要な一切の行為を行う権限を持っています(民法1012条)。

たとえ相続人全員の同意があったとしても、この強力な権限を奪うことはできません。

公正証書遺言より遺産分割協議による遺産分割協議書を優先させるためには、遺言執行者の同意(就職拒否)が必要です。

~関連記事~

山梨県、甲府市で見守り契約、財産管理契約、任意後見契約、遺言書の作成、公正証書遺言の原案作成、尊厳死宣言公正証書の原案作成、死後事務委任契約、終活に関する様々な問題にお困りでしたら、ご相談承けたわまります。

投稿者プロフィール

- 行政書士

-

◎主な業務内容:

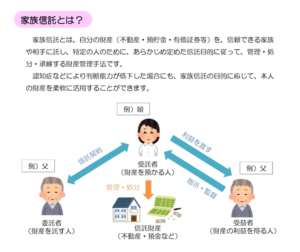

相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。

高齢化社会を元気に生きる社会に。

体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、

困っている方の力になりたい。

皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。

そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

TEL:055‐215-2201

お気軽にご相談ください。

※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。

最新の投稿

国際結婚、国際離婚2026年2月22日ブラジル人との国際結婚手続き(先にブラジルで手続き)

国際結婚、国際離婚2026年2月22日ブラジル人との国際結婚手続き(先にブラジルで手続き) 国際結婚、国際離婚2026年2月22日ブラジル人との国際結婚手続き(先に日本で手続き)

国際結婚、国際離婚2026年2月22日ブラジル人との国際結婚手続き(先に日本で手続き) 国際相続2026年2月22日台湾籍の方が公正証書遺言を作成する

国際相続2026年2月22日台湾籍の方が公正証書遺言を作成する 国際結婚、国際離婚2026年2月22日海外で「婚姻要件具備証明書」を取得する場合「アポスティーユ」「公印確認」は不要

国際結婚、国際離婚2026年2月22日海外で「婚姻要件具備証明書」を取得する場合「アポスティーユ」「公印確認」は不要