終活、遺品整理、墓じまい

人生の最期に向けて行う活動、事前準備のこと。 介護や医療についての意向、亡くなったときの葬儀やお墓に関すること、亡くなった後の遺産相続、身の回りの物品や財産を整理する生前整理等、人生の最期を意識して準備を行うこと

終活としての「自動車の名義変更」新着!!

1、自動車の相続:複数の相続人のうち一人が相続する場合 相続後の自動車の名義変更ですが、必要書類を揃えて運輸支局に手続きをしに行きます。 ◎必要書類 ①遺言書。なければ遺産分割協議書 ②故人の戸籍謄本 ③相続人の戸籍謄本 […]

医療・介護に関する意思表示宣言書新着!!

1、医療・介護に関する意思表示宣言書 「医療・介護に関する意思表示宣言書」とは、ご自身で意思表示ができなくなった時に、治療の方法がなく回復する見込みもない、ただ単に死期を引き延ばす「延命措置」を望まない人が事前にその意思 […]

「遺言書の作成」だけで済ませると後悔する事も:「認知症対策」も忘れずに

1、遺言書で指定できること (1)遺言執行者の指定 「遺言執行者」とは、遺言書に書かれた内容を実行するために、必要な手続きをする権限を持った人物を指します。 遺言執行者を指定しておくと、相続人が動くことなく、遺言の内容を […]

死後事務委任契約。契約から葬儀に関する事項を外すことができる

1、死後事務委任契約 「死後事務委任契約」とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む) に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約のことをいいます。 […]

終活支援優良事業者の認証:静岡市

1、終活支援優良事業者の認証:静岡市 静岡市は、市民の皆さんが、安心して事業者を活用した終活を行えるように、「静岡市終活支援優良事業者認証事業」を開始しました。 身寄りのない人や、本人や家族だけでの対応に不安を感じる人は […]

死後事務委任契約。亡くなったことを知らせるには

1、死後事務委任契約 「死後事務委任契約」とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む) に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約のことをいいます。 […]

事例:財産は実家と僅かな預金。遺言書を残した方がよい?:代償分割

1、事例 ◎事例 ㋐父親の財産は実家(財産価値500万円)と預金300万円。 ㋑母親は既に死亡。推定相続人は長男、次男 実家の他僅かな財産しかないので遺言書は不要と考えてもよいのか?。 2、遺言書を残さないと… 遺言書が […]

墓じまい。親族の同意が必要です

1、墓じまい 「墓じまい」とは、墓石を撤去し、墓所を更地にして使用権を返還することです。 法律上、お墓に納められているご遺骨を勝手に取り出して別の場所に納骨したり、廃棄したりすることはできません。行政の手続きが必要です。 […]

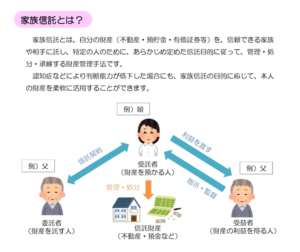

パートナーが認知症になったら「おひとり様」(おひとりさま)に

1、認知症になるとできなくなること 認知症に発症。判断能力がなくなると、契約行為ができなくなります。 ①銀行預貯金の引き出し、解約 生活費を口座から引き出すことができなくなります。 ②実家を売却、介護施設への入居契約 介 […]

葬儀費用を相続財産から支払うには:「死後事務委任契約」遺産清算方式

1、死後事務委任契約 「死後事務委任契約」とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む) に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約です。 依 […]

[事例]遺言で後妻と後妻の子供だけに財産を残したい

1、事例 ㋐先妻との間に子供が1人いる。後妻との間に子供が2人いる。 ㋑先妻は勿論、先妻の子供とも長年会ってなく疎遠なので、先妻の子供に相続させたくない(先妻の子供に遺留分があるのは承知済)。 ㋒相談者の男性が死亡すると […]

夫婦で遺言書を作成するには

1、夫婦で共同で遺言書作成は無効 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない(民法第975条)。 たとえ夫婦でも共同で遺言書を作成するのは法律で禁止されています。 2、夫婦で遺言書を作成する際は公正証書遺言で […]

死後事務委任契約でできること

1、死後事務委任契約 「死後事務委任契約」とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む) に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約のことをいいます。 […]

死後事務委任契約:葬儀に関する契約内容

1、死後事務委任契約 「死後事務委任契約」とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む) に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約のことをい […]

親の介護をしない兄弟がいる。どうする?

1、扶養義務 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある(民法第877条)。 直系血族とは、父母、祖父母、子供、孫、ひ孫などが該当します。 また、 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない(民法第752条 […]

「おひとりさま」こそ「尊厳死宣言公正証書」の作成を

1、尊厳死宣言公正証書 「尊厳死」とは、一般的に「回復の見込みのない末期状態の患者に対して、生命維持治療を差し控え、または中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせることをいう。」と解されています。 ◎「尊厳死」 […]

病院における「医療行為の同意書」

1、病院における「医療行為の同意書」 病院で作成する「医療行為の同意書」とは、患者が医療行為、手術の内容及びリスクなどを十分理解し、自らの意思により同意することを文書化したものをいいます。 一般的に手術などの医療行為を実 […]

アドバンスケアプランニング(ACP)

1、アドバンスケアプランニング(ACP) 「アドバンスケアプランニング(ACP)」とは、将来の意思決定能力が低下した、意思決定ができなくなった時に備え、自分の希望する、あるいは希望しない医療やケアについて熟慮し、家族、医 […]

人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン:厚生労働省HP

1、人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン (1)人生の最終段階における医療・ケアの在り方 ①医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて医療・ケアを受ける本人が多専門職種の […]

認知症支援:山梨県甲府市

1、認知症支援:山梨県甲府市 認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けることが可能な社会の実現が重要になっています。 このことから本市においては、認知症の発症予防、軽度から重度に至るまで […]

世話をしてくれた者に、より多くの財産を残してあげるには

1、寄与分 「寄与分」とは、相続財産の維持、増加に寄与した、つまり、「特別の寄与」があった、相続人につき、その貢献度に応じて認められるものをいいます。 (民法904条の2)。 寄与分も、特別受益と同様、相続人間の公平を図 […]

「見守り契約」を検討した方がよい方

1、見守り契約 「見守り契約」とは任意後見が始まるまでの間に、支援する方が定期的に本人と電話連絡。 併せて、本人の自宅を訪問して面談することにより、支援する方が、本人の健康状態、生活状況等を確認することによって、任意後見 […]

永代使用権と永代供養

1、永代使用権 「永代使用権」とは、永代にわたりお墓を建てる土地を使用できる権利のことをいいます。 つまり、「お墓を建てる」「お墓を買う」とは、お墓の土地の所有権を得るものではなく、墓地の使用権を得ることです。 ◎特徴 […]

墓地使用権型標準契約約款

1、墓地使用権型標準契約約款:目的 (目的)第1条 本約款は、財団法人○○[宗教法人△△]が経営する墓地(以下「墓地という。)の使用及び管理に関し必要な事項を定め、その使用及び管理が適切に行われることを目的とする。 ①本 […]

「離檀料」を払わなくても「墓じまい」できる?

1、墓じまい 「墓じまい」とは、墓石を撤去し、墓所を更地にして使用権を返還することです。 法律上、お墓に納められているご遺骨を勝手に取り出して別の場所に納骨したり、廃棄したりすることはできません。行政の手続きが必要です。 […]

叔父、叔母の扶養義務

1、事例 ㋐叔父は叔母に先立たれ、かつ、子供がいない ㋑そのため、将来の介護について、相談者(叔父からすれば兄弟の子供)を頼っている。 ㋒叔父の扶養の義務があるんでしょうか?。 ㋓なお、相談者の父親(叔父からすれば弟)は […]

[事例]熟年再婚を息子に理解してもらうには:配偶者居住権、家族信託

1、事例 ㋐相談者(父親:X)。早くから妻に先立たれるものの、一人息子(A)を立派に育て上げる。 Aは大学を卒業後、会社の同僚の女性と結婚。 実家を離れ、独立していて、子供が1人いる。 ㋑相談者。定年退職後、中学時代の同 […]

遺言で「生命保険の受取人」を妻から愛人に変更できる

1、遺言書で「生命保険の受取人」を変更できる 平成22年成立の保険法により、遺言で生命保険金の受取人が変更できると明定されました。 なので、生命保険の契約時に受取人を「妻」としたものを、遺言で「愛人」に変更することができ […]

[事例]愛人に財産を遺すには

1、事例 ㋐相談者(夫:X)。妻(Y)とは長年意思の疎通を図ることができず、事実上家庭は崩壊している。子供が2人(長男、長女)がいる。 ㋑最近知り合った女性(愛人:Aさん)と親しくなり、日常生活他、介護、通院の付き添いで […]

[事例]妻が認知症。遺言書を作成しないと…

1、事例 ㋐相談者父親。妻が認知症のため、万が一のために遺言書の作成を検討したい。 ㋑子供は2人(長男と次男)。2人とも結婚。子供がいて独立している。多忙のため、妻に対する協力は期待できない。 2、遺言書を作成しないと… […]

「死後事務委任契約」の締結に家族の同意は必要?

1、死後事務委任契約 「死後事務委任契約」とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む) に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約です。 依頼できる内 […]

死後事務委任契約公正証書手数料。別表の手数料額の10分の5の額に:2025年10月1日より

1、死後事務委任契約公正証書手数料。別表の手数料額の10分の5の額に 「死後事務委任契約公正証書」の目的の価額による手数料は、手数料令9条別表の手数料額の10分の5の額です(日本公証人連合会HPより)。 公証人に対する手 […]

公正証書の作成手続がデジタル化されます!:2025年10月1日より

1、2025年10月1日より公正証書の作成手続がデジタル化 主な柱は3つ。 (1)インターネットによる嘱託が可能に! ㋐従来:公証役場に来所して、印鑑証明書等の書面により本人確認 ㋑新たに追加:電子データ(嘱託に係る情報 […]

法定相続人の中に認知症の方がいる場合

1、認知症の相続人がいる遺産分割協議は無効 遺産相続手続きを進めるにあたっては、原則として相続人全員による遺産分割協議が必要になります。 しかし、相続人の中に認知症等によって意思能力が無い方がいる場合は、そのままでは遺産 […]

親が認知症になったら

1、銀行口座、貸金庫の確認 親が認知症を発症すると、介護費用、医療費用など、様々な費用が発生することが予想されます。 まずは、親の銀行口座(普通預金と定期預金)の確認をしておきましょう。 銀行口座を確認するには、親の通帳 […]

「たくす株」:マネックス証券

1、たくす株 「たくす株」は、株式投資をしている方に向けた、認知症を発症した際の財産管理と、相続時のスムーズな資産承継をサポートするサービスです。 認知症を発症すると、様々な取引ができなくなる「資産凍結」のリスクがありま […]

[事例]70代男性。配偶者、子供はいない。遺産は?。葬儀は誰が行う?

1、事例 ㋐70代男性。配偶者、子供、兄弟はいない。父母は既に死亡。 ㋑遺産はどうなる?。できれば生前に準備しておきたい。 ㋒葬儀は?。同じく生前に準備しておきたい。 2、相続人の不存在 本問の場合、70代の男性には配偶 […]

[事例]自分の子供(既に死亡)が外国人と結婚している場合、親は遺言書を残すべき

1、事例 ㋐長男(既に死亡)が中国人と結婚していた。 ㋑長男の奥さんとその子供(父親から見て孫:中国国籍)は長男の死亡を機に中国に帰国している ㋒父親が亡くなれば、相続人は母親、長女と長男の代襲相続により長男の子供(父親 […]

障害のある子供を持つ親亡き後の対策(生命保険信託)で上手くいかないケース

1、生命保険信託 「生命保険信託」とは、信託銀行等が生命保険の保険金受取人となり、万が一の時に、死亡保険金を受け取り、保険契約者が生前に定めたご親族(例:障害をもった子供)等に、予め決められた方法で、受け取った保険金によ […]

相続人に知的障害の方がいる場合、生前の内に公正証書遺言の作成を

1、遺言書を作成しておかないと ◎事例: 父親死亡。 相続人は母親、長男(子供なし夫婦)、次男(重度の知的障害者)。 父親が遺言書を残していないと、母親、長男、次男による遺産分割協議になりますが、次男は重度の知的障害者な […]

「デジタル終活」の一環としてサブスクの解約を

1、サブスク契約 「サブスク」とは、定められた料金を定期的に支払うことにより、一定期間、商品やサービスを利用することができるサービスのことです。一般的に、一度契約をすると、解約しない限り自動的に支払いが継続されます。 ま […]

墓じまい。埋蔵証明書に代わるもの

1、墓じまい。寺院とのトラブル お墓が公営墓地ではなく寺院墓地にある場合、墓じまいにあたり (1)高額な離檀料を要求される (2)遺骨を引き渡さない 等のトラブルが発生する場合があります。 (1)離檀料 「離檀料」とは、 […]

お墓を継ぐ人が誰もいない場合

1、無縁仏となる お墓は、祭祀財産として受け継がれますが、お墓を継いでくれる人がいない場合、放置されたお墓は無縁仏となってしまいます。 無縁仏になった後は、一定期間は行政など墓地の管理者がお墓の管理を代わりに行いますが、 […]

どうしても誰の遺骨が分からない場合

1、お墓に納骨されている故人がわからない 墓じまいを検討しているが、お墓に納骨されている故人がわからない…。 市区町村役場に提出する「改葬許可証」はそれぞれの遺骨ごとに取得する必要があるので、お墓に納骨されている骨壺(ご […]

遺骨を確認する為の墓石の納骨室の開け方

1、お墓に納骨されている故人がわからない 墓じまいを検討しているが、お墓に納骨されている故人がわからない…。 市区町村役場に提出する「改葬許可証」はそれぞれの遺骨ごとに取得する必要があるので、お墓に納骨されている骨壺(ご […]

墓じまい後、遺骨の移動手段

1、墓じまい後、遺骨の行き先 墓じまい後の遺骨の行き先として ①永代供養墓 ②他のお墓に移す ③分骨 ④散骨 ⑤手元供養 などが考えられます。 さらに①は ㋐一定期間が過ぎると合祀墓に移動 ②最初から合祀墓に に分けるこ […]