[事例]遺言により「長男に相続させる」とした不動産を成年後見人が売却した場合

1、事例

◎事例

父親既に死亡。

母親から「不動産を長男に相続させる」旨の遺言を書いたところ、母親が認知症になったのを受けて、家庭裁判所への申し立てにより弁護士Aが後見人に選任されました。

数か月後、Aは家庭裁判所の許可を得て当該不動産を売却しました。

その後母親死亡。相続が開始しました。

上記不動産の売却代金を原資とする預金はどうなる?

◎相続人:長男、次男、長女

なお、遺言書には当該不動産の行き先しか記載されていない

2、東京地裁平成29年3月17日判決

長男が、当該預金を他の相続人に払い戻した銀行、他の相続人に対して損害賠償及び不当利得返還請求をした件につき、東京地裁平成29年3月17日は

①本件遺言の上記文言の明確さに照らせば、その合理的意思解釈としても、本件不動産を原告に相続させるということに尽きるものといわざるを得ない。

②よって、本件不動産以外の財産、すなわち、本件預金債権をも原告に取得させる意思であったと認めることはできない。

として、原告の請求を棄却しました。

3、遺言者の対策

(1)既に銀行の預金口座があるなら、遺言書に預金口座の行き先も記載すべきだった

もっとも、当該不動産の売却代金は不動産の形を変えたものなので「遺言書に書いた財産がない場合」に該当し、原則として、改めて遺産分割協議より、誰が相続するか決めることになります。

しかし、例えば、遺言書の記載が

㋐「A銀行 甲支店 普通預金 口座番号111111」は長男に相続させる」

㋑「B銀行 乙支店 普通預金 口座番号222222」は次男に相続させる」

㋒「C銀行 丙支店 普通預金 口座番号333333」は長女に相続させる」

で、後見人が当該不動産売却後、売却代金を「A銀行 甲支店 普通預金 口座番号111111」に入金した場合、お金の流れが明確なので、上の判例の解釈からすると、遺言書の合理的意思解釈の見地から、当該不動産の売却代金は長男が相続すると解釈する余地があるともいえます。

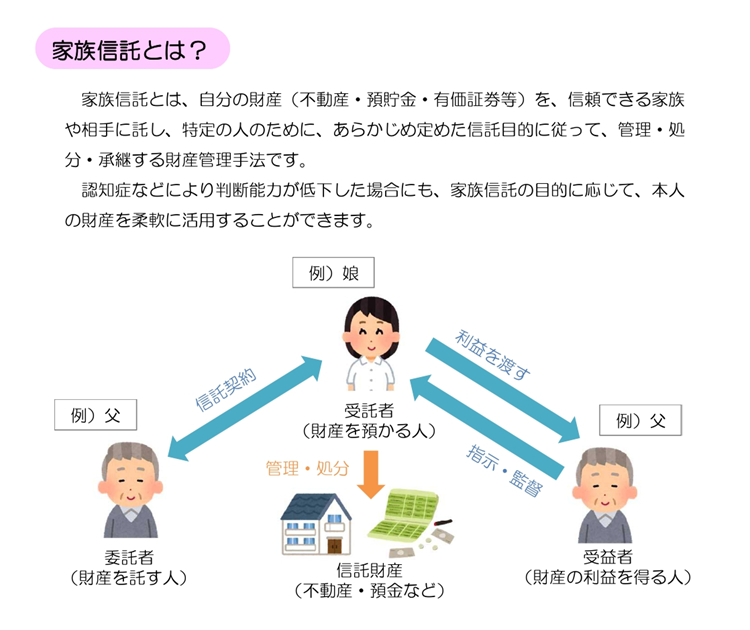

(2)認知症などで判断能力が低下する前に、長男と「家族信託契約」を締結しておけば、家庭裁判所に「後見人選任の申し立て」をしなくて済むので、後見人が当該不動産を売却することもなかった

その際、当該不動産を信託財産の対象にしておけば、たとえ将来売却することになっても、上の判例のように、相続人同士の争いになることもなかった。

~関連記事~

山梨県、甲府市で見守り契約、財産管理契約、任意後見契約、遺言書の作成、公正証書遺言の原案作成、尊厳死宣言公正証書の原案作成、死後事務委任契約、終活に関する様々な問題にお困りでしたら、ご相談承けたわまります。

投稿者プロフィール

- 行政書士

-

◎主な業務内容:

相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。

高齢化社会を元気に生きる社会に。

体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、

困っている方の力になりたい。

皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。

そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

TEL:055‐215-2201

お気軽にご相談ください。

※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。

最新の投稿

国際結婚、国際離婚2026年2月22日ブラジル人との国際結婚手続き(先にブラジルで手続き)

国際結婚、国際離婚2026年2月22日ブラジル人との国際結婚手続き(先にブラジルで手続き) 国際結婚、国際離婚2026年2月22日ブラジル人との国際結婚手続き(先に日本で手続き)

国際結婚、国際離婚2026年2月22日ブラジル人との国際結婚手続き(先に日本で手続き) 国際相続2026年2月22日台湾籍の方が公正証書遺言を作成する

国際相続2026年2月22日台湾籍の方が公正証書遺言を作成する 国際結婚、国際離婚2026年2月22日海外で「婚姻要件具備証明書」を取得する場合「アポスティーユ」「公印確認」は不要

国際結婚、国際離婚2026年2月22日海外で「婚姻要件具備証明書」を取得する場合「アポスティーユ」「公印確認」は不要