[事例]再婚。重要な財産(実家)は先妻の子供に相続させたい

1、事例

◎事例

㋐父親(相談者:X)再婚。前妻(既に死亡)との間に子供(長男:A)1人。

㋑後妻(Y)の方も再婚で前夫との間に子供が2人(長男:B、長女:C)

㋒A、B、C。既に独立して結婚、住居を持っている。

自分(X)が死亡後、最終的に重要な財産(実家)はAに相続させたい。

その一方でYが住居、生活のことで困らないよう、配慮してあげたい。

2、父親が遺言書を残しても…

相談者(父親)が、遺言書に「後妻に実家を相続させる」「子供に遺留分以上の金銭を相続させる」と記載。

遺言書は直後の財産分けしか記載できないため、合わせて、将来「後妻に「後妻が亡くなった時は子供に実家を相続させる」旨の遺言書を書いてもらう」旨、約束しても、あくまでも約束。後妻がそれを実行する保証はありません。

3、先妻の子供と後妻が養子縁組

前妻との子と後妻が養子縁組を結ぶ方法が考えられます。

血縁関係がなくても、養子縁組を結べば法律上の親子となり、後妻が亡くなった際の相続人として、財産を引き継ぐことができます。

もっとも、養子縁組は強制できません。

また、後妻の気が変わって離縁も可能です。

調停、審判まで持ち込んで離縁が成立すれば、前妻の子供は自宅を相続することができませんし、離縁が認められなかったとしても、その後の人間関係は修復不可能になります。

また、後妻が「実家をB(C)に相続させる」旨の遺言書を作成すれば、相続人A、B、Cの遺産分割協議で遺言書と異なる決め方(実家はAが相続する)での同意が成立しない限り、Aは実家を相続することができません。

4、家族信託

自宅など重要な財産について家族信託を利用。最終的にAが相続できるようにする

その他、Yの老後の金銭についても、家族信託を利用することにより、最終的にBまたはCが相続できるようにする。

これにより、Xの死後もYは引き続き自宅に住むことができるようになり、Yの死後Aが自宅を相続することが可能となります。

◎自宅など重要な財産

㋐委託者&受益者:相談者(父親)

㋑受託者:A

㋒第二受益者:Y

㋓信託財産:自宅など重要な財産

㋔信託終了事由:X及びYの死亡

㋕帰属権利者:A

◎Yの老後の資金

㋐委託者&受益者:相談者(父親)

㋑受託者:B

㋒第二受益者:Y

㋓信託財産:金銭(Yの老後資金のため)

㋔信託終了事由:X及びYの死亡

㋕帰属権利者:B及びC

~関連記事~

認知症を発症し、本人の判断能力が低下していると金融機関が把握すると、 資産が凍結されます。

預金を引き出せなくなったり、自宅を売却できなくなったりします。

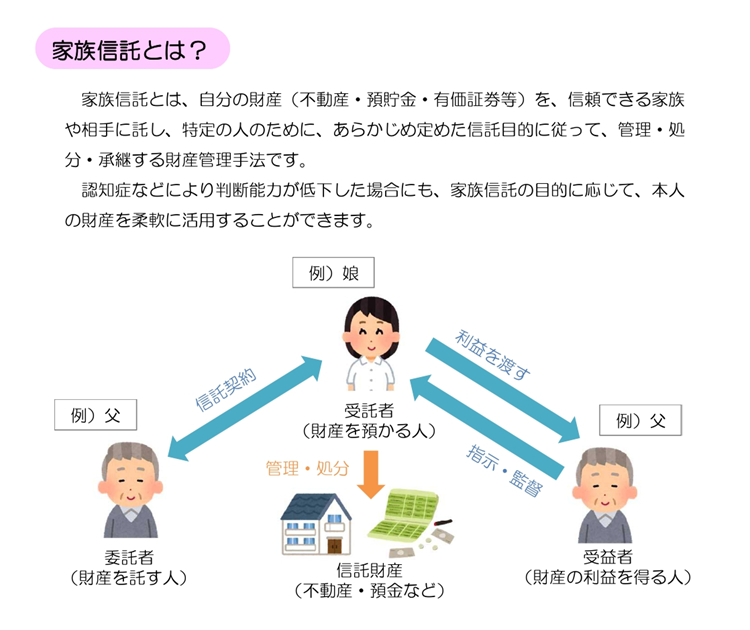

そこで、「認知症による資産凍結」を防ぐ目的で、親が自分の財産の管理・処分などを、信頼できる家族(子など)に託す仕組みが「家族信託」です。

山梨県、甲府市で高齢の親の生前の財産管理にお悩みの方。是非専門家にご相談を。

投稿者プロフィール

- 行政書士

-

◎主な業務内容:

相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。

高齢化社会を元気に生きる社会に。

体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、

困っている方の力になりたい。

皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。

そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

TEL:055‐215-2201

お気軽にご相談ください。

※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。

最新の投稿

ペット2026年2月4日ペット保険の賠償責任特約

ペット2026年2月4日ペット保険の賠償責任特約 ペット2026年2月4日ペット信託。飼い主が最後までペットを看取ったら

ペット2026年2月4日ペット信託。飼い主が最後までペットを看取ったら 終活、遺品整理、墓じまい2026年2月3日死後事務委任契約。契約から葬儀に関する事項を外すことができる

終活、遺品整理、墓じまい2026年2月3日死後事務委任契約。契約から葬儀に関する事項を外すことができる 終活、遺品整理、墓じまい2026年2月2日終活支援優良事業者の認証:静岡市

終活、遺品整理、墓じまい2026年2月2日終活支援優良事業者の認証:静岡市