家族信託、認知症対策

家族信託。誰にどんな税金がかかる?

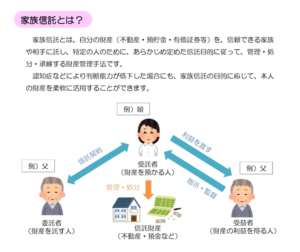

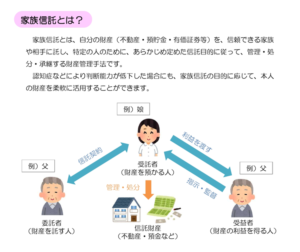

1、家族信託 「家族信託」は、所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子供等に渡すことができる契約です。 これにより、所有者である親が認知症になったり、介護が […]

生命保険契約者が認知症に

1、生命保険契約者が認知症に 「認知症保障保険」という、認知症に重点をおいた商品を用意している保険会社があります。 保険金を受け取れる要件は、例えば、医師により認知症と診断された場合、診断書を提出すると「認知症障害保険金 […]

家族信託。相続による財産承継が生じない場合

1、信託財産は相続財産ではない 家族信託契約の対象の財産は「信託財産」として扱われ、所有者は委託者個人ではなくなります。 したがって、委託者が死亡しても、相続財産に含まれず、遺産分割協議の対象外となります。 これに対し、 […]

高齢者の預金引き出し制限

1、高齢者の預金引き出し制限 「高齢者の引き出し制限」とは、主に65歳以上の高齢者を対象に、ATMでの1日あたりの引き出しや振込の限度額を設定するものです。 同様に振込についても制限が設けられています。 平均1回あたり3 […]

銀行が「認知症?」と疑うケース

1、認知症になるとできなくなること 認知症に発症。判断能力がなくなると、契約行為ができなくなります。 ①銀行預貯金の引き出し、解約 親の生活費、介護、医療費などを口座から引き出すことができなくなります。 また、年金が振り […]

家族信託。信託口口座を開設できなかったら

1、家族信託後、口座で金銭を管理するには 信託用の口座(「信託口口座」)を開設することにより、受託者の個人財産と分別することができ、信託された金銭が受託者個人の財産ではなく信託財産であることを第三者に対して主張できるよう […]

[事例]子供がいない夫婦。夫の死亡後妻が実家に居住するとしても、将来は夫の兄弟に実家を相続させたい

1、事例 ◎事例 ㋐夫婦には子供がいない。 ㋑夫(X)には弟と妹がいる。 ㋒自分(X)が死亡後、最終的に重要な財産(実家)は弟(Y)に相続させたい。 その一方で妻が住居、生活のことで困らないよう、配慮してあげたい。 2、 […]

おひとり様(おひとりさま)の認知症対策

1、認知症になるとできなくなること 認知症に発症。判断能力がなくなると、契約行為ができなくなります。 ①銀行預貯金の引き出し、解約 生活費を口座から引き出すことができなくなります。 ②実家を売却、介護施設への入居契約 介 […]

受益者代理人:家族信託

1、家族信託 「家族信託」は、所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子供等に渡すことができる契約です。 これにより、所有者である親が認知症になったり、介護が […]

家族信託が必要な家庭

1、家族信託 「家族信託」は、所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子供等に渡すことができる契約です。 これにより、所有者である親が認知症になったり、介護が […]

[事例]親が年金を受け取る前に認知症になったら

1、事例 ㋐母親(父親は既に死亡)が、年金を受け取る前に認知症を発症。要介護認定を受けました。 ㋑認知症の程度から年金受給の請求手続きができる状態ではありません。 ㋒息子のAさんが代理で年金受給の請求手続きができるか? […]

[事例]再婚。重要な財産(実家)は先妻の子供に相続させたい

1、事例 ◎事例 ㋐父親(相談者:X)再婚。前妻(既に死亡)との間に子供(長男:A)1人。 ㋑後妻(Y)の方も再婚で前夫との間に子供が2人(長男:B、長女:C) ㋒A、B、C。既に独立して結婚、住居を持っている。 自分( […]

アパート経営。認知症対策として「家族信託」

1、認知症になると出来なくなること 認知症に発症。判断能力がなくなると、契約行為ができなくなります。 ①銀行預貯金の引き出し、解約 生活費を口座から引き出すことができなくなります。 ②実家を売却、介護施設への入居契約 介 […]

複数本ある印鑑で「銀行印」が分からなくなったら

1、銀行印 「銀行印」とは、預金口座を開設する際に登録した印鑑のことをいいます。 口座名義人を証明するために必要です。 2、預金の払戻請求 銀行の窓口にて預金の払い戻しを申請する際には「払い戻し請求書」に ①氏名 ②口座 […]

認知症サポート信託:みずほ信託銀行

1、認知症サポート信託 ◎手続き (1)ご本人様。みずほ信託銀行に金銭を預け入れる。信託金額は500万円以上。 ↓ (2)ご本人様。認知症の発症に備え、預けたお金の手続きを代理で行う「手続代理人」を、原則としてご本人さま […]

家族信託。「信託口口座」を開設しないリスク

1、家族信託後、口座で金銭を管理するには 信託用の口座を開設することにより、受託者の個人財産と分別することができ、信託された金銭が受託者個人の財産ではなく信託財産であることを第三者に対して主張できるようになります。 金銭 […]

家族信託の「倒産隔離機能」

1、倒産隔離機能 「倒産隔離機能」とは、委託者や受託者が差し押さえを受ける事態になったとしても、信託財産については差し押さえを逃れ、守られることをいいます。 2、委託者の破産 信託開始後に委託者が破産したとしても信託財産 […]

事業承継と家族信託:受託者の退任

1、家族信託における事業承継 ◎具体的事例 経営を長男に任せたいが、まだまだ危なっかしい ㋐委託者:父 ㋑受託者:長男(指図権を含む) ㋒受益者:父 ㋓信託終了:父の死亡 ㋔帰属権利者:長男 ①長男は「指図権付き経営権」 […]

家族信託で兄弟全員が共同で受託者になれる?

1、家族信託 「家族信託」は、所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子供等に渡すことができる契約です。 これにより、所有者である親が認知症になったり、介護が […]

生命保険の「指定代理請求制度」

1、生命保険の「指定代理請求制度」 生命保険の「指定代理請求制度」とは、被保険者本人に「特別な事情」がある場合に指定代理人が保険金等を請求できる制度のことをいいます。 「特別な事情」とは、例えば ①契約者が認知症を発症。 […]

家族サポート証券口座

1、家族サポート証券口座 認知症の症状が進行すると、本人の判断能力が低下するため、銀行口座と同様、証券口座も凍結され、株式や投資信託の購入、売却ができなくなります。 その対応策として、今年2月日本証券業協会は新たに「家族 […]

年金を信託する方法:認知症発症前、発症後

1、年金は「一身専属権」 「年金受給権」は「一審専属権」、つまり、権利を持つ本人のみに帰属する権利です。 なので、年金を受け取る口座を、受託者名義の「信託口口座」に指定することはできません。 それは、家族信託契約を締結し […]

認知症になると親の年金が引き出せなくなる。対策は?:家族信託

1、認知症になると親の年金口座は凍結 親が認知症になり、銀行がそれを知ると親の年金口座を凍結。年金を引き出すことができなくなります。 年金の口座の振り込みは本人の口座以外認められていないので、親の認知症発症後、家族の口座 […]

家族信託で不動産を信託財産とするには

「家族信託」は、所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子供等に渡すことができる契約です。

家族信託で金銭を信託財産とするには

「家族信託」は、所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子供等に渡すことができる契約です。

子供がいない資産家夫婦。死亡の順番に関係なく自分の資産は自分の親族に財産を残したい:家族信託

子供のいない夫婦であるXとYは、共に実業家。

それぞれが1億円程度の金融資産を保有しています。

[事例]遺言により「長男に相続させる」とした不動産を成年後見人が売却した場合

◎事例

父親既に死亡。

母親から「不動産を長男に相続させる」旨の遺言を書いたところ、母親が認知症になったのを受けて、家庭裁判所への申し立てにより弁護士Aが後見人に選任されました。

家族信託でも「居住用財産を譲渡したときの3000万円特別控除」を適用できる

「居住用財産を譲渡したときの3000万円特別控除」とは、個人が居住している(居住していた)家屋または居住している(居住していた)家屋とその敷地等を売却した場合、譲渡所得額から最高3000万円を控除することができる特例のことをいいます。

家族信託では相続後の「空き家の3000万円特別控除」は使えない

「空き家の3000万円特別控除」とは、相続または遺贈で取得した空き家を売却し、所得が発生した場合、譲渡所得の金額から最大3000万円までを控除することができる制度のことをいいます。

家族信託で受託者が作成する書類

「信託帳簿」とは、信託事務に関する計算並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を明らかにするための書類のことをいいます(信託法第37条1項)。

家族信託契約。委託者の判断能力に不安があっても大丈夫?

「家族信託」は、所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子供等に渡すことができる契約です。

家族信託と遺言書は併用できます

「家族信託」は、所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子供等に渡すことができる契約です。

子供がいない夫婦(子なし夫婦)。妻の親族への財産の流出を防ぐには:家族信託

夫死亡。夫の両親も既に死亡している場合、相続人は配偶者と夫の兄弟姉妹。

相続分は配偶者3/4、夫の兄弟姉妹が1/4。

兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、その兄弟姉妹の子供、甥や姪が代襲相続して相続人となります。

代理出金機能付信託:三井住友銀行、みずほ銀行他

「代理出金機能付信託」とは、本人が認知症等でお金の管理が難しくなった場合、予め登録した代理人が、本人の代わりに出金することができる信託サービス」のことをいいます。