[事例]親が年金を受け取る前に認知症になったら

1、事例

㋐母親(父親は既に死亡)が、年金を受け取る前に認知症を発症。要介護認定を受けました。

㋑認知症の程度から年金受給の請求手続きができる状態ではありません。

㋒息子のAさんが代理で年金受給の請求手続きができるか?

2、年金の請求手続き

65歳(受給開始年齢)になる3ヶ月前に日本年金機構から、年金請求書(事前送付用)と年金の請求手続きの案内が本人宛てに送られてきます。

年金請求書に必要事項を記入。受給開始年齢の誕生日の前日以降に、添付書類(住民票、収入について証明する書類など)とともに、年金事務所に提出。

年金請求書の提出から約1~2ヶ月後に「年金証書・年金決定通知書」が送られてきます。

そして、「年金証書・年金決定通知書」が届いてから1~2ヶ月後に、「年金の支払いの案内」が送られてきて年金の受け取りが始まります。

※参考:「日本年金機構HP「老齢年金の請求手続き」

3、年金受給の請求手続きを代理できる?

年金受給の請求手続きは、代理人でも可能です。

ただし、代理人がする場合、委任者本人が作成した委任状が必要です。

委任状は本人の意思に基づかなければならないので、委任状を作成できないほど認知症が進行していた場合、代理で年金受給の請求手続きができません。

よって、息子であるAさんは、母親を代理して年金受給の請求手続きができません。

3、親の口座は凍結

親が認知症になり、銀行がそれを知ると親の年金口座を凍結されてしまいます。

たとえ、認知症の進行具合が比較的軽微で、委任状の作成が可能。無事年金受給が開始となったとしても、年金の口座の振り込みは本人の口座以外認められていないので、親の認知症発症後、家族の口座に変更することはできず、親の年金を引き出すことができません。

4、成年後見制度

家庭裁判所に申し立てをすることにより後見人を選任。後見人が本人に代わって年金の管理や必要な資金の引き出しを行うことができます。

しかし、成年後見制度は

①家族が親族の就任を希望しても、必ずしも希望が叶うとは限らない

②専門家が就任した場合、毎月ある程度の費用(報酬)がかかる

③一度利用すると死亡するまで止めることができない

など、使い勝手が悪い所がいくつかあります。

「成年後見制度」の利用は「義務」ではありませんが、認知症発症後、年金を引き出すには「ほぼ」唯一の方法といえます。

できればそこまで追い込まれない内に対策を立てておきたい所です(終活)。

5、認知症発症前だったら…

認知症発症前なら、他の方法を選択できる余地があります。

(1)代理出金機能付信託:三井住友銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行他

本人が認知症等でお金の管理が難しくなった場合、予め登録した代理人が、本人の代わりに出金することができる信託サービス」のことをいいます。

ただし、支払い用途が介護費、医療費等、制限があります。

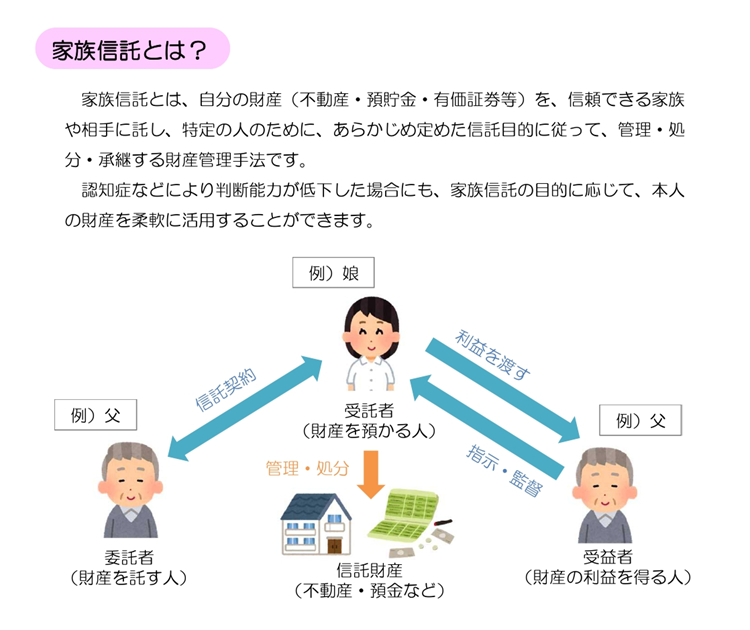

(2)家族信託

親(委託者)が子(受託者)に財産の管理や運用を任せ、その利益を親自身(受益者)が受け取る仕組みのことをいいます。

認知症などで親の判断能力が低下しても、あらかじめ決めた方針に沿って財産管理を続けられるという利点があります。

「年金受給権」は「一審専属権」、つまり、権利を持つ本人のみに帰属する権利なので、年金を受け取る口座を、受託者名義の「信託口口座」に指定することはできませんが、年金が支給されたら銀行の「自動送金サービス」を利用して信託口口座へ資金移動することで、引き出すことができます。

※参考:「三菱UFJ銀行HP「代理出勤機能付信託」

※参考:「三井住友銀行HP「人生100年応援信託〈100年パスポート〉」

6、まとめ

将来は2人に1人が認知症になると言われてます。

この事例のように「母親が年金を受給する前に認知症に」は、決して他人事ではありません。

認知症発症前にできる対策としては、上に挙げた家族信託、代理出金機能付信託の他、生前贈与、遺言書の作成などあります

何事も「備えあれば憂えなし」

取り返しのつかないことになる前に専門家に相談を。

~関連記事~

認知症を発症し、本人の判断能力が低下していると金融機関が把握すると、 資産が凍結されます。

預金を引き出せなくなったり、自宅を売却できなくなったりします。

そこで、「認知症による資産凍結」を防ぐ目的で、親が自分の財産の管理・処分などを、信頼できる家族(子など)に託す仕組みが「家族信託」です。

山梨県、甲府市で高齢の親の生前の財産管理にお悩みの方。是非専門家にご相談を。

投稿者プロフィール

- 行政書士

-

◎主な業務内容:

相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。

高齢化社会を元気に生きる社会に。

体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、

困っている方の力になりたい。

皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。

そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

TEL:055‐215-2201

お気軽にご相談ください。

※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。

最新の投稿

国際結婚、国際離婚2026年2月22日ブラジル人との国際結婚手続き(先にブラジルで手続き)

国際結婚、国際離婚2026年2月22日ブラジル人との国際結婚手続き(先にブラジルで手続き) 国際結婚、国際離婚2026年2月22日ブラジル人との国際結婚手続き(先に日本で手続き)

国際結婚、国際離婚2026年2月22日ブラジル人との国際結婚手続き(先に日本で手続き) 国際相続2026年2月22日台湾籍の方が公正証書遺言を作成する

国際相続2026年2月22日台湾籍の方が公正証書遺言を作成する 国際結婚、国際離婚2026年2月22日海外で「婚姻要件具備証明書」を取得する場合「アポスティーユ」「公印確認」は不要

国際結婚、国際離婚2026年2月22日海外で「婚姻要件具備証明書」を取得する場合「アポスティーユ」「公印確認」は不要