日本に帰化した元外国人が亡くなったら

1、戸籍の収集

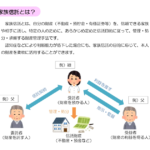

亡くなった方の相続手続きを行うには、原則として、法定相続人を確認するために、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)が必要です。

生まれながらの日本人なら、本籍地に戸籍が保管されているので、そこから追うことができます。

2、日本に帰化した元外国人の戸籍

外国籍の外国人が日本に帰化した場合、最終的に帰化が認められ、日本人になったときに、帰化申請時に記入した本籍地で戸籍が出来上がります。

その後は生まれながらの日本人と同じく、死亡までの戸籍を追いかけることになります。

3、帰化以前はどうする?

帰化する以前は外国人であるため、日本の戸籍は存在しません。

戸籍の代わりになる書類として、氏名、住所の変遷、生年月日、婚姻の事実、職業、国籍など、個人を特定するための情報が記載された「外国人登録原票」があります。

「外国人登録原票」は、出入国在留管理庁に請求して取得することができます。

しかし、「外国人登録原票」は平成24年度に廃止されました。

そのため、

㋐平成24年より前に日本に移住した方は、日本移住時~平成24年までの日本で生活していた期間については戸籍の代わりになる書類として「外国人登録原票」を使用することができます。

㋑これに対し、平成24年以降~帰化までの期間については、戸籍の代わりになる書類は存在しないことになります。

4、日本に移住する以前、平成24年度~帰化、の証明書

㋐国籍が台湾

日本と同じく戸籍制度がありますので、帰化以前の本国での戸籍を取り寄せます。

㋑国籍が韓国

2008年度に戸籍制度が改革されました。

なので、

①2008年以前の戸籍書類

出生~2008年までの除籍謄本

②2008年以降の戸籍書類

基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書など

を取り寄せることになります。

㋒米国のように戸籍制度がない国の場合

出生証明書、死亡証明書、婚姻証明書といった証明書を取得することになります。

5、宣誓供述書、上申書

上の書類でもまだ出生から死亡までの相続関係を証明できない場合、相続人全員が、自分が亡くなった方の相続人に相違ないことを日本の公証役場で宣誓、署名押印します。これを「宣誓供述書」といいます。

さらに、相続人は全員であることを「上申書」として「宣誓供述書」とともに、法務局や銀行などでの相続手続きの際、提出します。

6、帰化した場合の相続対策(終活)

上でも書いた通り、亡くなった方の相続手続きを行うには、原則として、法定相続人を確認するために、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)が必要です。

しかし、公正証書遺言を作成。遺言執行者を指定しておけば、例えば、金融機関の手続きで必要なのは、戸籍については「亡くなった方の戸籍謄本」だけとなります。出生まで遡る必要がなくなります。

もっとも、たとえ公正証書遺言+遺言執行者の指定でも、不動産の名義変更(相続登記)については、原則通り、帰化後の戸籍だけでなく、出生から帰化するまでの戸籍もしくはそれに代わる証明書が必要になりますが…。

※参考:「法務局HP「相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等」

~関連記事~

投稿者プロフィール

- 行政書士

-

◎主な業務内容:

相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。

高齢化社会を元気に生きる社会に。

体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、

困っている方の力になりたい。

皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。

そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

TEL:055‐215-2201

お気軽にご相談ください。

※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。