共有不動産のリスク

1、共有不動産のリスク

(1)自分の自由にならないことが多い

①保存行為:不動産の修理、修繕など

単独でできる

②管理行為(民法第252条):共有建物の改装、共有不動産の賃貸など

各共有者の持分価格に従い、過半数で決定

③変更行為(軽微な変更)(民法第251条):

建物の外壁・屋上防水などの修繕など

各共有者の持分価格に従い、過半数で決定

④変更行為(軽微な変更以外):

共有建物の増改築、共有不動産全体の売却など

共有者全員の同意が必要

(2)他の共有者が占拠しても阻止できない

各共有者は、持分割合に関係なく、不動産の全部を使用できる(民法第249条)

したがって、共有名義の不動産を共有者が占拠しても阻止できません。

(3)売却価格が低い

共有持分を購入しても、通常の不動産の使用よりも制限が多いため、所有不動産の価値が低くなります。

(4)相続により権利関係が複雑に

共有者それぞれに相続が発生すると、共有者が増え、ますます事態が複雑になります。

2、共有不動産のリスクを回避するには

(1)新規の不動産購入、相続などで共有名義にしない

(2)不動産全体を売却する

相続において、遺産分割協議による話し合いがまとまらなければ、換価分割(相続財産を売却して現金化し、その売却金を相続人たちで分け合う遺産分割の方法)の方法があります。

その際、不動産を一旦相続人の中の代表者1名に変更後、現金を分割する単独登記を行えば、必要書類の準備や売却手続きは代表の相続人のみが行えばよく手続きが簡単となります。

ただし、余りにも長期にわたって売却しないでいると、贈与税がかかることがあります。

贈与税がかかるのを避けるには、遺産分割協議書に「換価分割のために便宜上名義変更する」と明記しておけば安心です。

(3)自分の共有持分を売却する

自分の持分を売却する場合、ほかの共有者の合意は不要です。

しかし、自由利用が制限される権利のため、一般市場では買い手がつかず、持分を専門に買い取る不動産業者に相談する必要があります。

(4)自分の共有持分を他の共有者に売却する

(5)持分を放棄する(民法第255条)

持分放棄は単独行為なので、他の共有者に対し放棄の意思表示だけで成立。他の共有者の同意は不要です。

持分放棄をするためには、登記を変更する必要があります

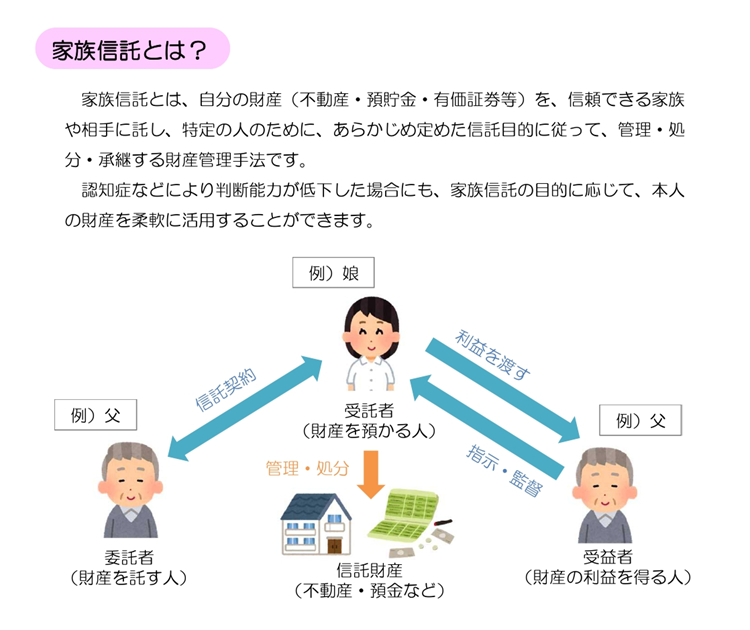

(6)家族信託

㋐委託者&受益者:A、B、C

㋑受託者:Aの子(D)

㋒信託財産:マンション一棟

①信託契約を締結しても、受益者ABCは、これまでと同じく、家賃収入を得ることができます。

②A、B、Cが死亡しても、受益権はそれぞれの子供に引き継がれます。子供達は、家賃収入を得る事により、実質的にマンション持分を共同相続したのと同じ効果を得ることができます。

③たとえ、ABCが認知症になっても、受託者Dが影響なく建替え等、老朽化対策を決定、実行することができます。

④A、B、Cに相続が発生しても、受託者Dは、引き続き建て替え等、老朽化対策を決定、実行することができます。

~関連記事~

認知症を発症し、本人の判断能力が低下していると金融機関が把握すると、 資産が凍結されます。

預金を引き出せなくなったり、自宅を売却できなくなったりします。

そこで、「認知症による資産凍結」を防ぐ目的で、親が自分の財産の管理・処分などを、信頼できる家族(子など)に託す仕組みが「家族信託」です。

山梨県、甲府市で高齢の親の生前の財産管理にお悩みの方。是非専門家にご相談を。

投稿者プロフィール

- 行政書士

-

◎主な業務内容:

相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。

高齢化社会を元気に生きる社会に。

体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、

困っている方の力になりたい。

皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。

そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

TEL:055‐215-2201

お気軽にご相談ください。

※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。