世話をしてくれた者に、より多くの財産を残してあげるには

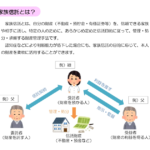

1、寄与分

「寄与分」とは、相続財産の維持、増加に寄与した、つまり、「特別の寄与」があった、相続人につき、その貢献度に応じて認められるものをいいます。

(民法904条の2)。

寄与分も、特別受益と同様、相続人間の公平を図る観点から、原則的な相続分を修正する制度です。

しかし、寄与分は相続人全員による遺産分割協議で認められないと、家庭裁判所による調停、審判に持ち越されることになります。

その前に、相続人の中に認知症を発症している方がいると、認知症の相続人に後見人をつけて遺産分割協議を行うことになり、煩雑です。

どんな結論になるであれ、介護に多大な貢献をした相続人が100%納得するのは難しいでしょう。

一番よい方法の一つは、生前、元気な内に、介護などの世話を受ける者が、感謝の気持ちを金銭で示して遺言書を作成することです。

他の相続人の遺留分さえ注意していれば、介護に貢献した相続人の相続分が増えても、他の相続人が異論を唱えることができません(せいぜい、遺言能力の欠如による遺言書の効力を争えるか?、位)。

後々の「争族」を未然に防ぐ為にも遺言書を残してあげましょう。

2、世話をした者が相続人以外だったら

長男の嫁など、相続人以外の者が介護など、後見に見合った金銭を請求できる権利として「特別寄与料」があります。

しかし、特別寄与料も寄与分と同じく、相続人全員による遺産分割協議で認められないと、家庭裁判所による調停、審判に持ち越されることになる点で、認められるハードルが高いです。

その代わりとして

①遺言書を残すこと

②生前贈与を行うこと、が挙げられます。

しかし…。

前者については、いつでも書き換え可能なので、もらう側の立場が不安定。

後者については、生前贈与後、介護を辞めてしまうリスクが。

と、難点があります。

そこで「負担付死因贈与契約」が考えられます。

「負担付き死因贈与契約」とは、例えば「私が死ぬまで介護を続けてくれたら財産を〇〇円あげます」とかの条件付き贈与契約です。

遺言と異なり、相手の同意がないと契約を変更できない。また、介護しないと財産が貰えないことから、お互いにとって安心感があります。

同じく、感謝の気持ちを金銭で示すため「負担付き死因贈与契約」を締結してあげましょう。

~関連記事~

投稿者プロフィール

- 行政書士

-

◎主な業務内容:

相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。

高齢化社会を元気に生きる社会に。

体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、

困っている方の力になりたい。

皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。

そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

TEL:055‐215-2201

お気軽にご相談ください。

※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。

最新の投稿

国際結婚、国際離婚2026年2月22日ブラジル人との国際結婚手続き(先にブラジルで手続き)

国際結婚、国際離婚2026年2月22日ブラジル人との国際結婚手続き(先にブラジルで手続き) 国際結婚、国際離婚2026年2月22日ブラジル人との国際結婚手続き(先に日本で手続き)

国際結婚、国際離婚2026年2月22日ブラジル人との国際結婚手続き(先に日本で手続き) 国際相続2026年2月22日台湾籍の方が公正証書遺言を作成する

国際相続2026年2月22日台湾籍の方が公正証書遺言を作成する 国際結婚、国際離婚2026年2月22日海外で「婚姻要件具備証明書」を取得する場合「アポスティーユ」「公印確認」は不要

国際結婚、国際離婚2026年2月22日海外で「婚姻要件具備証明書」を取得する場合「アポスティーユ」「公印確認」は不要