[事例]70代男性。配偶者、子供はいない。遺産は?。葬儀は誰が行う?

1、事例

㋐70代男性。配偶者、子供、兄弟はいない。父母は既に死亡。

㋑遺産はどうなる?。できれば生前に準備しておきたい。

㋒葬儀は?。同じく生前に準備しておきたい。

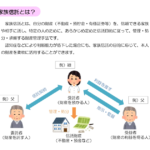

2、相続人の不存在

本問の場合、70代の男性には配偶者、子供、父母、兄弟姉妹がいないので「相続人不存在」となります。

債権者などの利害関係人の家庭裁判所への申し立てにより「相続財産清算人」が選任。

被相続人(亡くなった方)と特別の縁故がある人(特別縁故者)。

例えば

①被相続人と生計を同じくしていた者 内縁の配偶者等

②被相続人の療養看護に努めた者

などがいれば、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続財産分与の申立てをすることで、財産の分与を受けられる場合があります。

相続財産清算人が、精算後「管理終了報告書」を家庭裁判所に提出した時点で、相続人不存在の場合の相続が完了。財産は国庫に帰属することになります。

※参考:「裁判所HP「相続財産清算人の選任」

2、葬儀は?

身元が判明している方が亡くなった場合で、遺体等の引取者がいないときは、死亡地の市町村が遺体の火葬等を行うことになります(墓地、埋葬等に関する法律第9条)。

市町村は、遺留金を葬祭費用に充当することができるとする規定(生活保護法第76条第1項)により、当然に、相続人及び死者の債権者等に優先して遺留金を葬祭費用に充当することができます。

遺留金を充当しても、十分に費用の弁償を得ることができないときは、亡くなった方の相続人、扶養義務者の順に費用の弁償を求めることになります。

※参考:「厚生労働省HP「身寄りのない方が亡くなられた場合の 遺留金等の取扱いの手引」

3、生前の準備

(1)遺産

①遺言書の作成

内縁の配偶者、療養看護に努めてくれた者など、「相続人の不存在」における「特別縁故者」に該当する者がいる場合、「財産を〇〇に遺贈する」旨の遺言書を作成しておきましょう。

それも公正証書遺言の方が、家庭裁判所への検認手続きが不要になる上に、法律のプロである公証人が、法令等の不備がないかどうかを確認しながら作成する点で証明力が高く、有用です。

遺言書の中で遺言執行者を指定。生前に就職する件につき同意を取っておけば、死後に「遺言書が発見されない」などを防ぐことができます。

②エンディングノートの作成

法的な効力はありませんが、遺言書で指定できる「財産分け」以外の内容を記載することが可能です。

また、スマホのパスワードの記載など、死後の「相続財産の調査」の実施に備えることもできます。

(2)葬儀

①死後事務委任契約

「死後事務委任契約」とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む) に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約のことをいいます。

遺言書で指定できない「財産分け」以外のこと(葬儀、お墓の管理、行政への届出)を生前の内に決めておくのに有用です。

遺言書で指定する遺言執行者と兼任させることにより、相続手続きをスムーズに進めることができます。

~関連記事~

投稿者プロフィール

- 行政書士

-

◎主な業務内容:

相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。

高齢化社会を元気に生きる社会に。

体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、

困っている方の力になりたい。

皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。

そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

TEL:055‐215-2201

お気軽にご相談ください。

※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。

最新の投稿

マンション2026年1月22日マンション保険

マンション2026年1月22日マンション保険 Yahoo News他2026年1月22日マンション共用部原因の漏水「管理組合に賠償責任」 最高裁が初判断:Yahoo NEWS

Yahoo News他2026年1月22日マンション共用部原因の漏水「管理組合に賠償責任」 最高裁が初判断:Yahoo NEWS 終活、遺品整理、墓じまい2026年1月22日墓じまい。親族の同意が必要です

終活、遺品整理、墓じまい2026年1月22日墓じまい。親族の同意が必要です Yahoo News他2026年1月22日離婚届け出は冬がピーク 熟年離婚が増加「夫が死ぬまで待てない」:Yahoo NEWS

Yahoo News他2026年1月22日離婚届け出は冬がピーク 熟年離婚が増加「夫が死ぬまで待てない」:Yahoo NEWS