叔父、叔母の扶養義務

1、事例

㋐叔父は叔母に先立たれ、かつ、子供がいない

㋑そのため、将来の介護について、相談者(叔父からすれば兄弟の子供)を頼っている。

㋒叔父の扶養の義務があるんでしょうか?。

㋓なお、相談者の父親(叔父からすれば弟)は既に死亡している。

2、叔父の扶養義務

直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある(民法第877条1項)。

家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる(同条2項)。

甥、姪は「三親等」なので、「特別な事情」があれば…、ですが、「特別の事情」とは、

①扶養義務が要扶養者から過去に特別の経済的援助を受けていた場合

②扶養義務者が要扶養者の住んでいた家屋を単独相続した結果、要扶養者が住むべき家もなく、資産も使い果たしてしまっていた場合

などをいいます。

通常は「特別の事情」はないでしょう。

また、仮に甥、姪に扶養義務があったとしても、その内容は、扶養義務者自身(甥姪)と同じ水準の生活を、被扶養者(叔父叔母)にも保障する義務(生活保持義務)まで要求されるものではなく、余力の範囲内で、被扶養者(叔父叔母)を扶養する義務(生活扶助義務)を意味します。

したがって、叔父、叔母から余力以上の扶養義務を要求されても、断ることができます。

3、対策

叔父ができる対策がいくつかあります。

(1)任意後見契約

「任意後見契約」とは、将来認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、予め「任意後見人」を選任することを内容とする契約です。

任意後見人は、財産の管理や身上監護を代理します。

①財産の管理

将来本人の判断能力が低下しても、任意後見人が契約の締結等を代理することで、詐欺や悪徳商法等から本人の財産を守ることができます。

②身上監護

介護施設への入居契約、病院での入院手続き等も、任意後見人が代理することでスムーズに締結することが可能です。

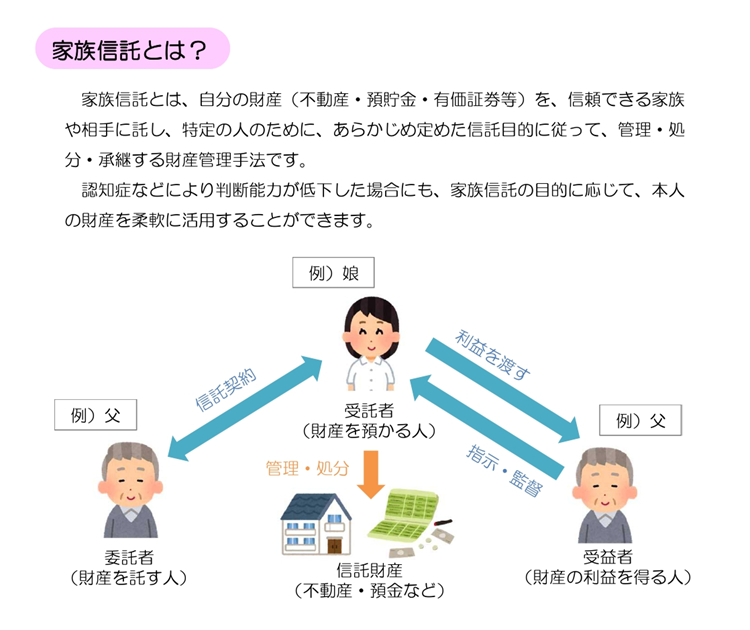

(2)家族信託

㋐委託者&受益者:叔父

㋑受託者:甥

㋒信託財産:実家、預貯金

㋓信託終了事由:自分&妻の死亡

㋔帰属権利者:甥

甥が預貯金などを管理することにより、叔父の認知症対策、将来の甥への財産分けなどが可能となります。

(3)遺言書作成

叔母に先立たれ、かつ、子供がいなくて、自身の父母も既に死亡している場合、相続人は自分の兄弟姉妹。兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、甥、姪が代襲相続します。

このように、特に遺言書を残さなくても、甥、姪が相続人となりますが、相続発生後、通常よりも沢山の戸籍が必要になるなど、負担が増大するので、「甥(姪)に遺贈する」旨の遺言書、それも公正証書遺言を作成しておいた方が、証明性、有効性が高く、かつ法的な執行力をも備えている点で有用です。

(4)負担付死因贈与

遺言書の作成よりもさらに直接的なもので、「「自身の介護をすること」を条件に財産を贈与する契約」を締結します。

~関連記事~

投稿者プロフィール

- 行政書士

-

◎主な業務内容:

相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。

高齢化社会を元気に生きる社会に。

体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、

困っている方の力になりたい。

皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。

そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

TEL:055‐215-2201

お気軽にご相談ください。

※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。