1、遺言書の作成を検討した方が良い方

(1)65歳以上である:

認知症などで判断能力が失われると、遺言書を作成できなくなる

(2)独身である:

遺言書がないと、兄弟姉妹に遺留分を主張される。

※関連記事:「独身の兄弟に遺言書が必要な理由」

(3)子供がいない:

遺言書がないと、兄弟姉妹が相続人になってしまい(父母がいない場合)、遺留分を主張される。

※関連記事:「子供がいない夫婦の相続」

(4)障害のある子供がいる:

親権のある内に遺言書を作成しておけば、慌てて成年後見人を選任しなくてもよい。

※関連記事:「(重度の)知的障害を持った子供が18歳になるまでに遺言書の作成を」

(5)離婚歴があり、先妻の間に子供がいる:

遺留分があるので、相続分を「ゼロ」にはできませんが、できるだけ少なくすることは可能。

逆に「後妻の子供と平等に相続させる」でもOK。

※関連記事:「前妻の子に相続させない方法」

(6)離婚歴がある。後妻の連れ子とは養子縁組をしていないが、財産を渡したい:

連れ子は養子縁組をしない限り、相続人ではありません。

財産を渡す一つの方法として、「遺言書にて遺贈する」があります。

※関連記事:「連れ子に相続権は無い」

(7)認知したい子供がいる(諸事情により生前に認知できない):「遺言執行者の指定」が必須。

※関連記事:「子供の認知」

(8)母子家庭(シングルマザー):万が一のために、遺言書で「未成年者後見人」の指定を。

※関連記事:「(母子家庭)シングルマザーの相続、終活」

(9)長男の嫁など、相続人以外の方に介護等、感謝の気持ちを財産分けで示したい:

※関連記事:[遺言書]「長男の嫁に財産を渡したい場合」

(10)兄弟の中に「親不孝者」がいる:

「相続の欠格事由」や「相続人の廃除の事由」に該当しない限り、相続分を「ゼロ」にはできない。できるだけ少なくすることは可能。

付言にて「想い」を記しておくことができる。

(11)内縁の夫(妻)と生活している:

内縁の夫(妻)は相続人ではないので。

(12)二世帯住宅で子供と同居している:

遺言書がないと、親と同居していない他の兄弟など、相続人全員による遺産分割協議により財産分けを決めることになりますが、スムースに決まるかどうか不透明。

※関連記事:「(共有名義の)二世帯住宅の相続」

(13)預貯金より、すぐに現金化できない財産(不動産など)の方が多い:

「代償分割」(相続人の一人が財産を取得。他の相続人には代償金を支払うことによって清算する遺産分割の方法)があります。

「代償分割」について、遺言書に記載しておかないと、遺産分割協議により財産分けを決めることになりますが、揉める可能性が高い。

※関連記事:「代償分割」

(14)アパートなどの収益物件、田、畑などの農地、山林を持っている:

農地なら「農業委員会への届出」。山林なら「市区町村への所有者届出」「森林組合へ相続の報告」があります。

予め遺言書にて財産の行き先を決めておいた方が。

※関連記事:「農地を相続したら」

※関連記事:「山林を相続するには」

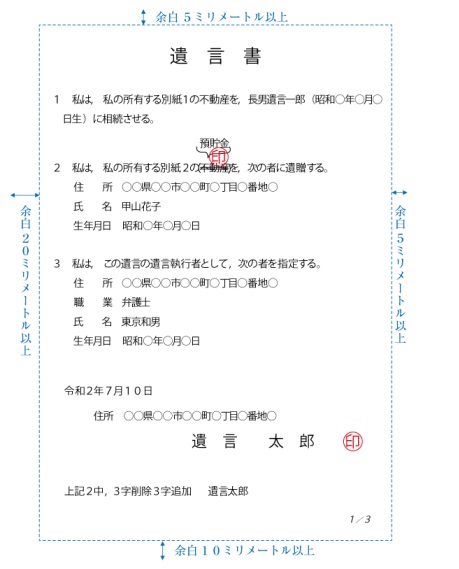

2、自筆証書遺言

1、定義

自筆証書遺言とは、遺言を作成する人が、財産目録を除く全文を自筆で書く遺言書です。

2、メリット

①自身で気軽に書くことが出来る。書き直し、修正も容易

②費用がかからない

3、ディメリット

①要件を満たしていないと無効になってしまう

②偽造、改ざん、隠匿が容易

③相続人に発見されない恐れも

4、自筆証書遺言の書き方

①財産目録を除き、全文自筆で書く

②署名、押印する

③作成した日付を明記する

5、内容について

①不動産の全部履行証明書、預金通帳等、全財産を把握する資料を集める

②「誰に」「何を」相続させるのか明示する

③財産目録はパソコンで作成可能

④遺言執行者を決めておけば相続がスムースに進む

6、注意点

①共同遺言は無効(民法975条)

②ビデオレター、音声等の遺言は無効

③「任せる」等、あいまいな表現は使わない

④相続発生後、家庭裁判所による「検認」が必要

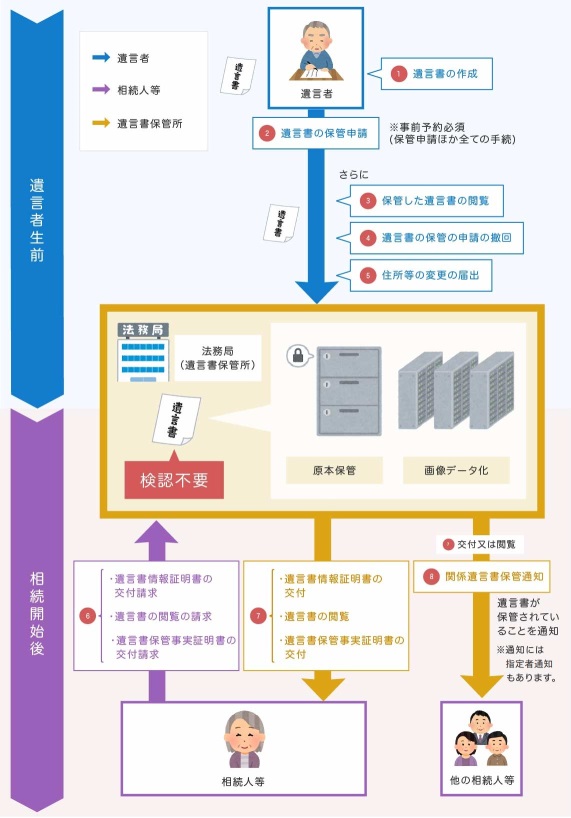

3、自筆証書遺言保管制度

2020年7月より自筆証書遺言を法務局で保管する制度が始まりました。

詳細は法務省HP「自筆証書遺言保管制度」を参照

メリット

①費用が比較的安価(3900円)

②偽造、改ざん、隠匿を防ぐことができる

③指定されたものに「通知」がくるので、遺言書が発見されない心配はない

ただ、

①遺言書の書式が厳格

②遺言者本人が法務局に予約をとって申請しなければならない。代理人不可(付き添いなら可能)

※参考:「法務省HP「自筆証書遺言書保管制度」

4、公正証書遺言

(1)必要なもの

①依頼者(遺言者)の印鑑登録証明書(市区町村役場で取得)

②固定資産税納税通知書(市区町村役場で取得)

(不動産がある場合)

③金融資産を証明するもの(通帳等)

④戸籍謄本(遺言者と相続人との関係)(市区町村役場で取得)

(2)作成当日まで必要な事

①文案の作成。証人を2名以上選定

↓

②公証役場に予約。打ち合わせ

↓

③公証役場から文案が提示される

依頼者(遺言者)に確認

(3)作成当日

①公証人からの氏名、住所の確認

↓

②公証人が遺言書を読んで聞かせる

↓

③確認後、遺言者、証人が遺言書の署名して印(実印)

↓

④公証人が署名、印。

公証役場から正本、謄本交付。

原本は公証役場に保管。

◎公証人手数料(注:2025年10月より変更となってます)

| 目的の価額 | 手数料 |

| 50万円まで | 3000円 |

| 100万円まで | 5000円 |

| 200万円まで | 7000円 |

| 500万円まで | 13000円 |

| 1000万円まで | 20000円 |

| 3000万円まで | 26000円 |

| 5000万円まで | 33000円 |

| 1億円まで | 49000円 |

| 3億円まで | 49000円に超過額5000万円までごとに15000円を加算 |

| 10億円まで | 109000円に超過額5000万円までごとに13000円を加算 |

| 10億円を超える | 291000円に超過額5000万円までごとに9000円を加算 |

| 1億円未満の加算額 | 13000円 |

※参考:「日本公証人連合会HP」

5、遺言執行

遺言の執行とは、遺言書に書かれている内容を実現するために必要な事務を執り行うことをいいます。

この事務を執り行う人の事を「遺言執行者」といいます。

遺言執行者は

①遺言書で指定する

②家庭裁判所で選任する

の二つの方法があります。

遺言執行者に選ばれた人は、相続財産の管理や遺言の執行に必要な一切の行為の権利と義務を有することになります。

なので、相続人だとしても執行手続きを妨げることはできません

(民法第1012条、第1013条)

そのため、相続手続きがスムースに進むことが期待できます。

6、料金表

| 公正証書遺言原案作成 | 55000円 |

| 証人手配(2名) | 33000円(2人) |

| 公証役場打合せ代行 | 22000円 |

| 相続人調査 | 55000円 |

| 相続財産調査 | 55000円 |

| 自筆証書遺言作成 | 55000円 |

| 自筆証書遺言保管申請随行 | 22000円 |

| 遺言執行者就任、業務 | 330000円(事案による) |

~投稿記事~

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

お気軽にご相談下さい。

山梨県、甲府市で見守り契約、財産管理契約、任意後見契約、遺言書の作成、公正証書遺言の原案作成、尊厳死宣言公正証書の原案作成、死後事務委任契約、終活に関する様々な問題にお困りでしたら、ご相談承けたわまります。